Старший скаут России Олег Пантюхов с русскими скаутами в Америке, 1960-е. Источник: https://histrf.ru/

В истории России детские организации прошли длинный путь — от первых скаутских отрядов начала XX века до современных движений, поддерживаемых государством и обществом. Некоторые идеи были заимствованы из международного опыта, а другие стали результатом реакции на исторические и культурные особенности нашей страны.

В преддверии «Разговоров о важном», посвященных Дню детских общественных организаций, стоит оглянуться в прошлое, чтобы понять, почему такие объединения остаются важной частью российского образования и воспитания. В этой статье мы расскажем о главных этапах их развития в России — от дореволюционного времени до современности.

Дореволюционная Россия: первые скауты

История организованного детского движения в России начинается с 1909 года, когда в городе Павловске под Санкт-Петербургом, свой костер зажег первый русский скаутский патруль «Бобры». Вдохновением для его создания послужила идея, пришедшая из Великобритании, — именно там, в 1907 году, Роберт Баден-Пауэлл основал первое скаутское движение. Оно быстро распространилось по миру благодаря своей универсальности и привлекательной форме работы с подростками.

Российские скауты взяли за основу международные принципы, но развивали их в духе патриотизма и православной традиции. Занятия в отрядах включали в себя обучение выживанию на природе, ремеслам, физической подготовке, оказанию первой помощи. Большое внимание уделялось развитию моральных качеств: честности, верности и помощи ближнему.

Скаутское движение быстро распространилось по стране. Его поддерживали представители интеллигенции, преподаватели, священнослужители. Участие в движении воспринималось не только как воспитание характера, но и как подготовку к осознанному служению Отечеству.

После революции 1917 года: запрет и трансформация

Октябрьская революция изменила судьбу российского скаутизма. Новая власть считала это движение буржуазным и несовместимым с коммунистической идеологией. Скаутские организации были запрещены, а их лидеры и участники — подвергнуты репрессиям или вынуждены эмигрировать. За границей скаутское движение продолжало существовать в кругах русской эмиграции, особенно в Европе и США.

Однако сама идея объединения детей на основе общих ценностей и воспитательных целей оказалась живучей. Уже в 1922 году в Советской России была создана Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина. Формально — это был совершенно новый проект, но, по сути, он вобрал в себя многие организационные принципы скаутского движения: наличие символики, отрядной структуры, воспитательной миссии.

Разница была в идеологии. Пионеры воспитывались в духе преданности коммунизму. Тем не менее, и пионерия, и дореволюционные скауты преследовали схожую цель — формирование активного, высоконравственного и полезного для общества человека.

Пионерская организация им. В. И. Ленина

Пионерская организация им. В. И. Ленина была официально основана в 1922 году и вскоре стала неотъемлемой частью жизни советских школьников. Её создание совпало с периодом активного формирования новой социалистической идеологии, и главной задачей организации стало воспитание преданных делу коммунизма граждан.

Основу пионерской деятельности составляли идеи коллективизма, трудового воспитания и дисциплины. С раннего возраста детям прививались ценности товарищества, взаимовыручки и любви к труду. Существовали специальные линейки, собрания, субботники, а также разнообразные формы социальной активности — от помощи ветеранам до участия в сборе макулатуры и металлолома.

Пионерия охватывала практически всех школьников — в этом заключалась её массовость и обязательность. Уже в начальной школе дети становились октябрятами, а затем — пионерами.

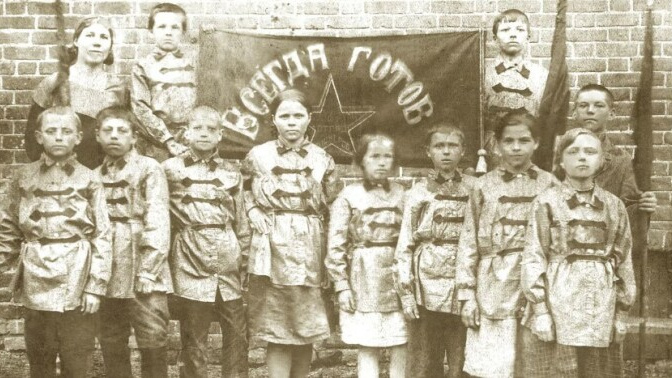

Пионерская символика была яркой и запоминающейся: красный галстук, значок и лозунг «Будь готов! — Всегда готов!». Особое значение имели ритуалы — принятие в ряды, прощание с галстуком при переходе в комсомол, традиции отрядной жизни.

Отдельное место занимали пионерские лагеря, в первую очередь, «Артек» и «Орлёнок». Там дети не только отдыхали, но и учились жить в коллективе, развивали свои таланты, занимались спортом и пробовали себя в роли лидеров.

Комсомол

Пионерская организация была тесно связана с комсомолом — Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи. Эта структура предназначалась уже для подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 28 лет и служила логическим продолжением воспитательной лестницы.

Если пионерия учила работать в команде и жить по социалистическим принципам, то комсомол готовил молодых людей к активному участию в жизни страны. Комсомольцы организовывали мероприятия, были задействованы в патриотических кампаниях, трудовых десантах и молодежных стройках. Именно они ехали осваивать целину, строить БАМ и поднимать колхозы.

Через комсомол шло формирование кадров — будущих учителей, инженеров, партийных работников. В школе комсомольцы часто играли роль наставников младших — октябрят и пионеров, поддерживали дисциплину и проводили мероприятия.

Таким образом, связка «октябрёнок — пионер — комсомолец» формировала целую систему воспитания, в которой детские и молодежные организации были не просто кружками по интересам, а ступенями к взрослой жизни в социалистическом обществе.

Перестройка и 1990-е: кризис и разнообразие

С началом перестройки и особенно после распада Советского Союза в 1991 году прежняя система детских и молодежных организаций оказалась в состоянии глубокого кризиса. Центральная идеология исчезла, вместе с ней прекратила свое существование и Пионерская организация, а прежняя структура взаимодействия между школой, семьей и государственными институтами перестала работать.

После распада прежней системы стали появляться самые разные молодёжные объединения — от спортивных и патриотических клубов до религиозных, творческих и благотворительных проектов. В это же время в Россию вернулось скаутское движение: его начали развивать энтузиасты, вдохновленные опытом русской эмиграции и западных стран. Скауты снова устраивали лагеря, учили детей выживать на природе, работать в команде и развивать лидерские качества.

Но 90-е были непростым временем — не только из-за экономики. Новые организации часто сталкивались с нехваткой денег, отсутствием общей координации и слабой поддержкой со стороны государства и школ. Тем не менее, именно тогда начала складываться культура добровольчества и независимого детского движения. У детей и подростков появилось больше свободы — они сами выбирали, где и как себя проявить.

Современная Россия

С начала 2010-х годов государство вновь обратило внимание на воспитательную работу с детьми и подростками, запустив ряд инициатив, направленных на формирование ценностей патриотизма, коллективизма и социальной ответственности. Одной из ключевых таких инициатив стало создание в 2015 году Российского движения школьников (РДШ) — организации, задачей которой является объединение школьников по всей стране в рамках различных занятий: добровольчество, гражданская активность, медиа, спорт и творчество.

Также широкое распространение получила «Юнармия», основанная Министерством обороны РФ. Её деятельность направлена на военно-патриотическое воспитание, развитие физической подготовки и интереса к истории России. Юнармейцы принимают участие в памятных акциях, учениях, форумах, а участие в движении часто поощряется на школьном уровне.

В 2022 году, в день 100-летия всесоюзной пионерской организации, был принят закон о создании Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение Первых». Организация объединила существующие детские и молодежные объединения, включая «Юнармию» и РДШ.

При этом продолжают работать и независимые детские движения — в том числе скаутские отряды, экологические инициативы, детские НКО и кружки по интересам.

Среди наиболее заметных независимых объединений можно выделить «Кружковое движение Национальной технологической олимпиады (НТО)» — сообщество школьников и студентов, увлечённых инженерией, программированием, робототехникой и другими технологическими направлениями. Участники создают собственные проекты, принимают участие в хакатонах и олимпиадах, а также получают поддержку от ведущих вузов и компаний.

В разных регионах России активно продолжают работать скаутские организации — например, «Ассоциация скаутов России» и региональные скаутские движения, ориентированные на развитие лидерских качеств, командной работы и экологической ответственности у детей. Наряду с ними развиваются и духовно ориентированные сообщества.

Так, в России действуют православные детско-юношеские организации, схожие по формату со скаутскими. Они сочетают духовное воспитание с активной деятельностью на свежем воздухе, развивая у детей ответственность, лидерство и любовь к Родине. Одной из крупнейших организаций является Братство православных следопытов (БПС). Оно существует с 1991 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. БПС использует скаутский метод воспитания: ребята участвуют в лагерях, походах, мастер-классах, а также в духовных беседах. Сегодня отделения БПС действуют во многих епархиях страны.

Одним из ярких примеров детской экологической организации в России является Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета». Организация реализует экологические и социально значимые проекты, направленные на воспитание экологической культуры у детей и молодежи.

Важно отметить, что современные организации сохраняют внешние черты советской пионерии — от формы до торжественных клятв — но действуют в новых реалиях. Они больше ориентированы на интересы самих школьников, используют современные инструменты.

Таким образом, современная система детских объединений в России представляет собой симбиоз государственной поддержки и гражданской инициативы, предоставляя каждому ребенку возможность заниматься тем, что ему интересно.