Забавно, но факт: повседневная униформа для учеников до сих пор тревожит умы детей, родителей и особенно педагогов. Пока они спорят, одежные компании отшивают специальные коллекции с темным низом и светлым верхом, а модельеры, вдохновившись суровыми советскими нарядами, выпускают на подиум моделей в коричневых платьях с белыми кружевными воротничками. Очевидно одно: этот предмет одежды никого не оставляет равнодушным. Так с чего же все началось?

Синее смирение

В 1552 году в Лондонской школе «Приют Христа», предназначенной для сирот и детей из малообеспеченных семей, которым попросту нечего было надеть в люди, ввели единый ученический образ. Костюм, напоминающий военную форму: длинный жакет и брюки чуть ниже колена. Все синего цвета, на тот момент самой дешевой краски для ткани. Также предполагалось, что синий подействует на учеников как «смирительная рубашка» — придаст им кротости.

Что удивительно, эта «обитель знаний» до сих пор жива и верна своей синей гамме. С той разницей, что сегодня это частная элитная школа с собственным магазином, где можно купить все для имиджа образцового ученика: от брюк и жилетов в зимнем и летнем вариантах до носков, галстуков, обуви и даже заколок с фирменной эмблемой.

Мундир, гимнастерка и китель

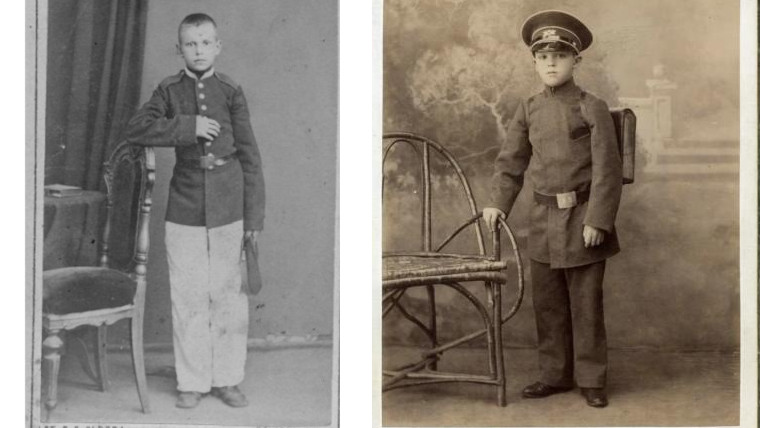

До России идея одевать школьников одинаково докатилась только через три столетия. В 1834 году император Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах», в котором, помимо военного, оговаривался также мужской гимназический костюм. Это был все тот же милитари стиль или, как говорили в то время, «легкий гвардейский шик». Гимназисту середины XIX века полагалось носить темно-зеленый сюртук, брюки, фуражку и шинель. После 1870 года базовый цвет ученической одежды сменился на все оттенки синего, за что школьников дразнили «сизяками» и «синей говядиной». Это уже было время правления сына императора — реформатора Александра II, предпочитающего военизированному акценту чиновничий.

При Николае II школьники окончательно расслабились. Вместо сюртуков и полукафтанов носили гимнастерки и кители. Зимой щеголяли в двубортных пальто с синими клапанами и белым кантом на воротнике, а летом получали знания в рубашках и блузах, подпоясанных черным лакированным ремнем с пряжкой, где выбивался шифр заведения, и бессменных суконных черных брюках.

Черный фартук, белая пелерина

Девочки долгое время обучались дома. Из специальных заведений функционировал только Смольный институт для благородных девиц, основанный Екатериной Великой в 1756 году. Кстати, там существовала цветовая дифференциация школьных костюмов. Платья учениц светлели по мере взросления, словно из грубой шелухи распускался нежный цветок. В начальных классах девочки носили коричневое одеяние, затем голубое, потом серое, а выпускницам разрешалось ходить в белом. Официально же положение о гимназической форме для девочек было принято в 1896 году, через 62 года после мальчишеской. Барышням в государственных гимназиях предписывалось посещать уроки в длинных платьях с воротником-стоечкой. Именно тогда появился первый черный фартук для будней и белый (а также пелерина) для торжественных случаев.

Строгие костюмы, платья в пол для учителей

Оказывается, в начале XX века униформу носили и учителя. С 1900 по 1917 года педагоги-мужчины в России преподавали в мундирах, форменных брюках и фуражках. Затем вплоть до 30-х годов перешли на штатское: строгие костюмы, белую сорочку и галстук. Классные дамы присоединились к дресс-коду примерно в то же время. Женщины могли выбрать два варианта официальных нарядов: строгое платье в пол с кружевным или шелковым воротником или блузу и юбку до щиколотки или середины голени. После 30-х и до 50-х годов, по понятным причинам, в гардероб преподавательского состава снова вернулись кители и гимнастерки.

Шинели, красные галстуки

С началом Первой мировой войны стало не до формы. Министерство народного просвещения объявило, что «учащиеся, как в стенах школы, так и вне оной, могут носить домашнее платье, лишь бы оно было скромное и опрятное». А после революции новое правительство и вовсе упразднило этот «буржуазный пережиток». В ситуации, когда одна рубаха носилась в семье по очереди, служебная одежда действительно выглядела как издевательство. Только в послевоенном 1949 году школьный костюм снова вошел в обиход в понятном виде: шинель, гимнастерка, ремень с пряжкой, фуражка. Коричневые платья девочек с манжетами и воротничками продолжили жить без изменений. Плюс новым обязательным аксессуаром стал красный пионерский галстук.

Серая шерсть, синие комплекты

В 1962 году мужские школьные костюмы начали отшивать из серой шерсти. Выглядело это дорого и красиво. Идея одеть воспитанников школ по английской моде осенила дизайнера Сергея Бейкера из Общественного дома моделей на Кузнецком мосту. Мальчики в серых пиджаках с лацканами и брюках со стрелками вместо парней в гимнастерках символизировали наступление мирного времени. Теперь они не бойцы, а граждане государства. В 70-х годах мода сменилась, ведь наши дизайнеры уже брали пример с Европы. Серый цвет убрали, вернув в гардероб излюбленный синий. Только фасон верха теперь шился по лекалам куртки а-ля джинсовки и актуального пиджака-блейзера. В компании с серебряными пуговицами и модным силуэтом новый имидж добавил учащимся взрослости и элегантности. Через несколько лет наконец-то дошло дело и до девочек. Вечные коричневые платья никуда не делись. Обновили форму для старшеклассниц: синий блейзер, жилет, юбка в складку и белая блузка. Чтобы запустить эту красоту в фабричное производство, модельеру Алле Чекуниной пришлось долго искать тех, кто сможет такое изготовить. Такие пиджаки никто шить не умел, в цехах доходило чуть ли не до скандалов. Чего уж говорить про юбку в клетку, которая предполагалась вначале. На такую дорогую ткань никто не решился, пришлось довольствоваться однотонной.

Кто на что горазд

С развалом Советского Союза форму отменили. Школьные коридоры заполнились детьми в пушистых свитерах, заправленных в джинсы-бананы, коротких юбках и футболках с неоднозначными принтами. Старшеклассницы не жалели косметики, лака для челок и сетчатых колготок. Руководство школ неоднократно вздрагивало, оказавшись в ситуации полной свободы выбора внешнего вида. В 2013 году в силу вступил закон «Об образовании», по которому каждая школа могла ввести свои правила дресс-кода. Нововведение многим понравилось. Некоторые начали разрабатывать собственные фирменные «луки» и эмблемы. В частных вузах форма даже стала поводом для «развлечься»: например, выбирался отдельный бренд, а то и ателье. Есть и те, кто разрешает являться в класс в повседневной одежде. Большинство же довольствуются простым набором: белый верх, темный низ. Иногда низ заменяется на клетку. Но даже эти условия некоторым кажутся неприятным ограничением. Дети хотят быть похожи на звезд тиктока и, пока те не нарядятся в гимнастерки и пелерины, не полюбят униформу.

Для материала использовались фотографии с сайта: Проект «История России в фотографиях» — это собрание фотоснимков, сделанных на территории России в течение почти полутора веков: с 1840 по 1999 год.